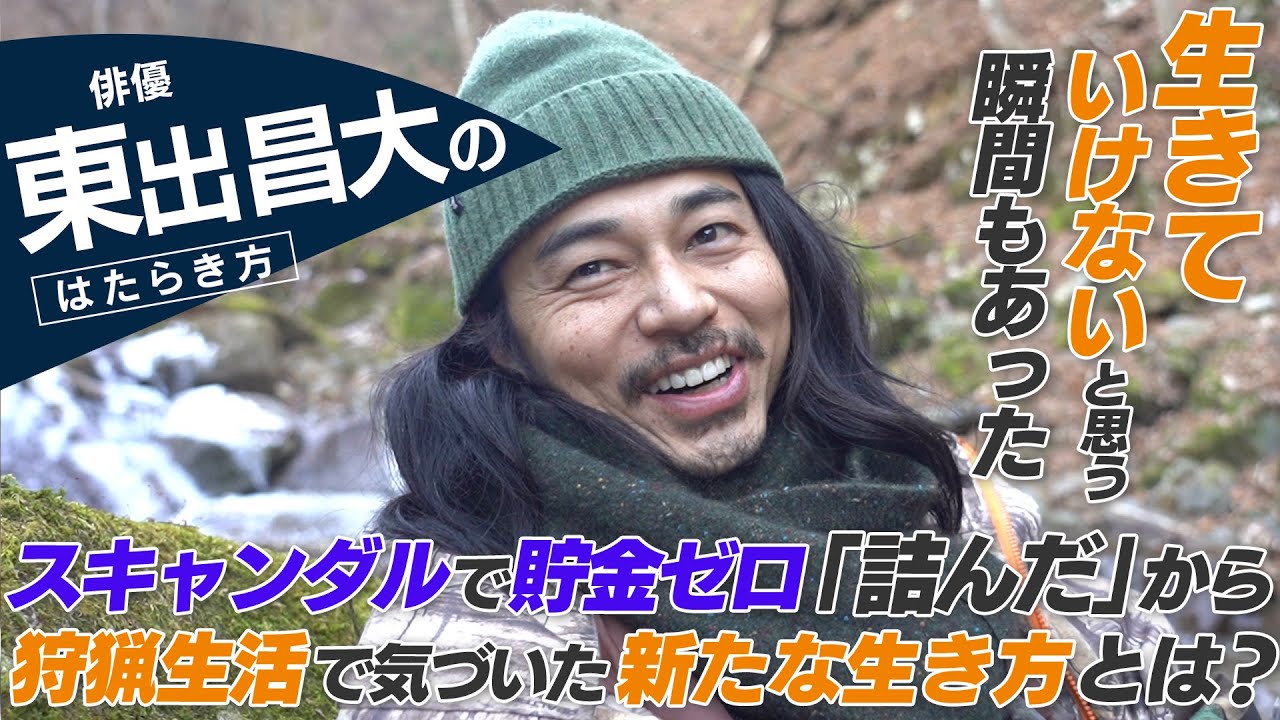

俳優という華やかな世界で活躍しながらも、突如として降りかかったスキャンダル。仕事がなくなり、人生のどん底を経験した東出昌大さん。しかし、彼はその逆境を乗り越え、現在は山奥での自給自足に近い生活を送りながら、俳優業を続けています。一体、彼はどのようにして「積んだ」と思った状況から立ち直り、新たな幸福を見出したのでしょうか? 俳優としての葛藤、そして山暮らしで得た人生観について、赤裸々に語っていただきました。

このインタビューは、単なる芸能人のスキャンダル秘話ではありません。人生の困難に直面した時、私たちはどう生きるべきか、仕事とは何か、幸福とは何かという普遍的な問いに対する、東出さん自身の答えが詰まっています。

彼の言葉を通して、きっとあなたも自分自身の人生や働き方について、深く考えるきっかけを得られるでしょう。

本対談の見どころ

- 逆境からの驚くべき立ち直り:★★★★★

- 俳優業への本質的な問いかけ:★★★★★

- 山暮らしで得た新たな幸福論:★★★★★

俳優になるまで:挫折と遠回り、そして偶然の出会い

東出さんが幼少期に思い描いていた将来の夢は、恐竜や昆虫の博士、あるいはタイムマシンを作るという、まるで「ドラえもん」に影響されたようなユニークなものでした。俳優という職業には全く関心がなく、チャンバラごっこで本当に人が死んだと思っていたほど、お芝居を信じていた幼い頃だったと言います。

転機が訪れたのは高校時代。お兄さんの影響でファッション誌「メンズノンノ」のモデルに応募し、剣道部で丸坊主だったにもかかわらず、まさかの合格。しかし、当時の日本人モデルは人気がなく、仕事は月に一度の撮影程度。華やかな世界を期待していたものの、周りの反応も薄く、「こんなに変わんないのか」と拍子抜けしたと語ります。

モデルの専属期間を終え、芸能事務所から声をかけられた東出さん。しかし、演技レッスンでは「抜群にセンスがない」「うちには入れられない」と厳しい評価を受け、一度は俳優の道を諦めてしまいます。その悔しさから、反発心で舌にピアスを開け、芝居とは無縁の人生を送ろうと、ジュエリーの専門学校に進学します。

ジュエリーへの情熱は、幼い頃から宝石が好きだったことに由来します。何かを作ることが好きだった彼は、ジュエリーショップで無給で働き、その魅力にのめり込んでいきました。しかし、ジュエリー店を開くための資金を稼ぐため、細々と続けていたモデルの仕事を通して、再び転機が訪れます。それが、映画『桐島、部活やめるってよ』のオーディションでした。

一度は挫折した芝居の道。やりたいという強い思いはなかったものの、オーディションに合格し、トントン拍子に役者の仕事が決まっていきます。当時の事務所社長から「月15万あげるから役者の勉強だけしなさい」と言われ、ジュエリーの道を断念。そうして、なりたくて俳優になったわけではない、偶然と縁の積み重ねで、現在の俳優・東出昌大が誕生したのです。

豆知識:『桐島、部活やめるってよ』は、2012年に公開された青春映画で、第36回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞するなど、高い評価を得ました。東出昌大さんの俳優デビュー作であり、彼のキャリアの転機となった作品として知られています。

俳優業の「もどかしさ」:終わりなき努力と自由なき食生活

念願叶って俳優となった東出さんですが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。演技の何が分からないのかも分からない状態でのスタート。「毎日不安だけど、これでいいんだろうか」という自問自答の連続だったと言います。セリフを覚えることの難しさ、映画後半で泣くシーンでのプレッシャーなど、若かりし頃は不安ばかりで、努力の方向性すら見失っていたと語ります。

しかし、経験を重ねるにつれて、セリフが入っている状態とはどういうことなのか、方言の役を演じるにはどれほどの努力が必要なのか、徐々に理解していったそうです。歌舞伎の演目「外郎売(ういろううり)」を例に出し、靴紐を結びながらでもスラスラとセリフが出てくる状態こそが「セリフが入っている状態」だと実演して見せ、そのための反復練習の重要性を語りました。

そんな多忙な俳優業の中で、東出さんは一つの「もどかしさ」を感じていました。それは、「お金は稼いでいるのに、食の選択の自由がない」というものです。寝る間も惜しんで働き、ストレスを抱えながらも、食事はロケ弁ばかり。さらに、体重管理のために少量しか食べられない。「俺、何のために稼いでんだっけ? 食うためなんじゃないのか? 食うために稼ごうとして食えなくなってるって、すごい気持ち悪いな」という本音を吐露しました。

そして、もう一つのもどかしさは、「公にできないことの多さ」です。現代社会において、たとえ違法行為でなくても、動物を殺す「狩猟」のような行為を公言すれば、不要な敵を作ってしまう。メディアからは「こういう時代だから隠しましょう」と常に言われることに、「その時代を作ったのは、お前らじゃないのか?」と反発心を抱いていたと言います。彼は、自分自身が将来、若い世代に「こういう時代だから我慢しろ」とは言いたくないと強く思っているのです。

スキャンダル発覚、そして「人生積んだ」からの再生

俳優として順風満帆に見えた東出さんの生活は、突如として降りかかったスキャンダルによって一変します。世間からは「干された」「絶対絶命」と報じられましたが、実はその間も舞台や映画の仕事は続いていたと明かしました。しかし、かつてのような勢いは失われ、仕事の規模も小さくなっていったと言います。

その時の心境について、彼は「積んだと思いました。もう人生積んだ。どうやっても生きていけねえなって思った瞬間もあったし」と、当時の絶望感を率直に語りました。9日間で3時間しか眠れないほどの不安と恐怖に苛まれ、「生きてくって何なんだろう、仕事って何なんだろう」と深く考えさせられたと振り返ります。

しかし、その地獄のような時期を乗り越え、彼は少しずつ変化していきました。完全に立ち直ったというよりも、「違う東出になっている」感覚だと言います。そのきっかけの一つが、現在の山小屋での生活でした。東京のような高額な家賃や光熱費がかからない山での暮らしは、預金がほぼゼロになり、税務署からの督促にも悩まされた彼にとって、まさに救いでした。「ここにしか転がり込むところがなかった」と語る一方で、その場所が彼の人生観を大きく変えることになります。

山での生活を通して、彼は野生動物のたくましさに感銘を受けます。「俺も強くなりたい」と、持たざる中でどう工夫し、生き抜くかを考えるようになりました。「ないことを嘆くのではなく、それを受け入れて工夫する」という思考は、彼の人生に新たな喜びと充実感をもたらしました。

現代社会の「歪さ」についても、深く考えるようになったと言います。テレビを付ければ物が売られ、お金を稼がなければならないという「脅迫観念」に支配されている社会。しかし、山での生活は、食器用洗剤がなくても、服が汚れるまで長く着ても生活できることを教えてくれました。「スマホの普及によってずっと画面と睨めっこして、新しい情報を探している。それが果たして狂ってないのか」と、現代文明に疑問を投げかけています。

変化した仕事観:組織からの独立と新たな幸福論

山での生活を経て、東出さんの仕事に対する考え方も大きく変わりました。特に、事務所を離れてフリーになったことが、大きな転機だったと語ります。狩猟を公言できるようになり、メディアからの不当なバッシングに対しても「それ、ちげえよ」と反論できるようになったことで、精神的に非常に楽になったそうです。

ギャラ交渉も自身で行うようになりましたが、「お金の大小で仕事を選ぶことはない」と語り、無理な交渉はしないと言います。これは、現在の生活が、若い頃のように「いくら稼いでも将来不安」と感じるような、お金に依存しない形になっているからかもしれません。彼は、「樽を知る」という生き方を自身の給料からも実践し、むやみに稼ぎたいと焦ることはなくなったと語っています。

フランスの哲学者アランの「幸福論」を引き合いに出し、「仕事というのは、自分の畑を耕している間は快楽だが、他人の畑を耕し始めると面白くなくなる」という言葉に共感すると言います。組織に属し、時代の潮流に流される中で、「かっこ悪いことだと分かっていても、しなければならない瞬間」があることに対し、疑問を投げかけています。

人生を豊かにする「セロトニン」と「オキシトシン」

東出さんにとっての仕事の楽しさは、「人との出会い」や「人間とは何か、社会問題とは何かを深掘りできる」点にあると言います。しかし、基本的には「登山と一緒できついから楽しい」と語るように、楽しいことよりも辛いことの方が多いのが現実です。それでも、終わってみれば達成感や学びがあるからこそ、続けられるのだと。

彼は、自身の幸福の追求において、現代社会が追い求める「ドーパミン(短期的な快楽)」よりも、「セロトニン」や「オキシトシン」のような「じわーっと滲み出る」長期的な幸福を重視しています。犬や子供を抱きしめた時の温かさ、日向ぼっこをしている時の心地よさ。これこそが、長期的な人生において本当に幸せをもたらすものだと考えているのです。

かつては「もっと多くの人に知られたい」「もっとフォロワーを集めたい」といった欲に囚われていた時期もありました。しかし、ブランドや肩書きに固執することは、自分の人生を豊かにする最短ルートではないと気づいたと言います。彼は今、自分の人生を豊かにするための「最短最善」を実行していると感じており、「日々俺は幸せだな」と心から思えるようになったのです。

そのターニングポイントとなったのは、ある仕事関係者からの言葉でした。「iPadの画面がひび割れていたら直しなさい。ドラマの主演をやるような役者がみっともない」と言われた際、「そんなくだらないところで見栄を張らないといけないのか」と、仕事に対する価値観が大きく揺らいだと言います。メディアが「SDGsでエコで」と謳いながら浪費をやめない「偽善」にも、ずっと違和感を抱いていたそうです。

「木の幹」を太くする生き方:都会の「便利すぎる」からの脱却

現在の東出さんにとって、俳優業は「木の枝」のようなものだと言います。「実人生という木の幹」がしっかりしていれば、俳優という仕事もついてくると考えているのです。そして、「猟師」という活動は、食べ物を得るという意味で「木の幹」そのものだと語ります。狩猟や畑を耕すことは、日々の生活を支える「なりわい」であり、俳優業とは根本的に異なる、人生の土台となる部分だと捉えているのです。

「人生のブレない幹」を作るにはどうすれば良いのか? 彼は、かつてお金や物を追い求めても幸福ではなかった経験から、「日常の中で感謝できること」を見つけることの重要性を説きます。スーパーで味噌を買うのではなく、自分で豆を育て、味噌を作る。そうした手間のかかるプロセスの中に、喜びと感謝を見出すことができると言います。

「都会の安心安全便利すぎるっていうことが、決して人を豊かにはしてくれない」という彼の言葉は、現代社会への鋭い問いかけです。たまには不便なことや、これまでとは違うことをやってみることで、物事を多角的に見れるようになり、「感謝の種」が自分の中に生まれるのではないかと語っています。

また、生活水準を落とすことについても言及。かつてはストレスからウイスキーを大量に買ってしまうこともあったそうですが、現在の山での暮らしは、物が少なくても豊かに暮らせることを教えてくれたと言います。「物ってあんまりいらないんだな」という気づきは、ミニマリスト的な価値観にも通じるものです。

SNSバッシングへの提言:心を病む前に「捨てちまえ」

近年、SNSでの誹謗中傷が原因で心を病む芸能人がいることについて、東出さんは自身の経験も踏まえ、非常に強いメッセージを送りました。

「自殺は本当もったいないと思います。」

彼は、心を病んでしまうほどの誹謗中傷は、そもそも攻撃している側に問題があると考えています。「そっちの人たちのネガティブな気持ちをもらう必要は全くないし」「気にする必要はない」と断言します。匿名での攻撃は無意味で無価値であり、それらに心を囚われる必要はないと語るのです。

さらに、炎上した人から距離を置こうとする社会の風潮にも疑問を投げかけ、「炎上してる人がいたら、誰かそばに行って『大丈夫だよ』って言ってあげる人がいる世の中の方がいいな」と、温かい人間関係の重要性を訴えました。

東出昌大からの働く若者へのメッセージ

働くことに悩みを抱える若者たちへのアドバイスとして、東出さんは力強いメッセージを送ります。「病んでしまうほどに仕事をすることは意味ないと思います」。そして、「一生懸命やることと、病んでしまうことは別」だと強調します。もし病んでしまうとしたら、それは人間関係や会社、社会が悪いのであり、「そんなところさっさと捨てちまえばいい」と、働く場所を選ぶことの重要性を説きました。

彼自身の哲学として、「あらゆることが元々意味がない」という考え方を共有してくれました。仕事は「死ぬまでの暇つぶし」であり、苦しくなった時には「そんな大したことじゃないんだよな」とガス抜きをするような考え方を持つことが大切だと言います。無理に頑張り続けるのではなく、自分を大切にすることの重要性を語りました。

また、彼は、好きなブランドに就職したにもかかわらず心を病んでしまった友人の話を引き合いに出し、「らしさ」に囚われすぎることの危険性も指摘します。お金のためであっても、かっこ悪いことはしない方が良い。「人生がかっこ悪くなっちゃうから」という言葉には、彼自身の生き様が凝縮されているかのようです。

最後に、2025年にやってみたいこととして、「熊を獲った猟師になる」という目標を語りました。まだ単独で熊を獲った経験はないそうですが、熊に出会うことが「最高」だと語る彼の目は、獲物を追う猟師の顔そのものです。自分で獲った熊の皮で腰巻きを作るという夢も明かしてくれました。この言葉からは、彼が追求する「木の幹」を太くする生き方の本質が垣間見えます。

コメント