外部からエネルギーを供給することなく、永遠に動き続ける夢の装置「永久機関」。もし実現すれば、エネルギー問題は一挙に解決し、人類の歴史は大きく変わるでしょう。しかし、結論から言えば、永久機関は作ることはできません。

この記事では、歴史上の人々が情熱を注いだ数々の永久機関のアイデアと、なぜそれらが失敗に終わったのかを解き明かしていきます。そして、その壮大な失敗の物語から、私たちが手にした驚くべき「宝物」について解説します。失敗は決して無駄ではなかったのです!

5段階評価

この記事は、科学の面白さだけでなく、失敗から学ぶことの大切さを教えてくれます。夢に挑戦した先人たちの情熱と、そこから生まれた科学の進歩を感じてみてください。

- 見どころ① アイデアの独創性:★★★★☆

- 見どころ② 詐欺を見破る痛快さ:★★★★★

- 見どころ③ 現代への鋭い問いかけ:★★★★☆

永久機関とは?人類が追い求めた終わらない夢

永久機関とは、一度動き出せば、燃料などを一切与えなくても永久に動き続ける機械のことです。何世紀にもわたり、多くの発明家や科学者がこの夢の機械の実現に挑み、そして敗れ去ってきました。

今回は、歴史に名を残すいくつかの有名な永久機関を取り上げ、その巧妙な仕組みと、なぜ動かなかったのか、その理由に迫ります。彼らの挑戦は、私たちに何を教えてくれるのでしょうか?

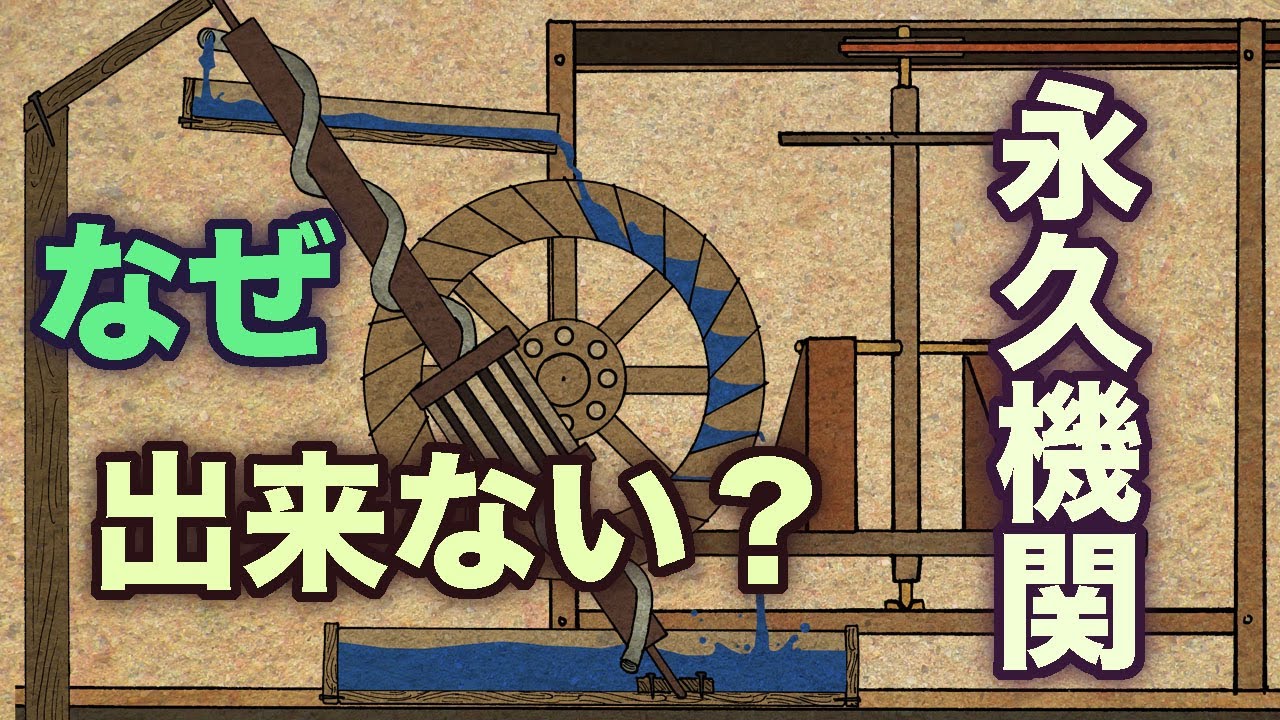

事例1:水は自らを汲み上げられるか?ロバート・フラッドの挑戦

まず最初にご紹介するのは、1618年にイギリスのロバート・フラッドが考案した、水を使った永久機関です。

巧妙な水の循環システム

この機械の仕組みは、一見すると非常に合理的です。

- 巨大な水車が回転し、その力で歯車を動かします。

- 歯車は「超(ちょう)歯車」という特殊な歯車を介して、回転の向きを90度変えます。

- 向きを変えた回転力で「アルキメデスのポンプ」を動かし、下に溜まった水を上へと汲み上げます。

- 汲み上げられた水が、再び水車に降り注ぎ、水車を回し続けるのです。

つまり、水車が回る力で水を汲み上げ、その水でまた水車を回すという、完璧な自己完結型システム!これがあれば、川の水が枯渇する心配もなく、いつでも小麦を挽いてパンを作ることができます。まさに、人々を幸せにする画期的な発明のはずでした。

動かない決定的な理由:「無限シーソー」の罠

しかし、残念ながらこの機械は動きません。なぜでしょうか?

考えてみてください。落ちてくる水の力で、同じ量の水を同じ高さまで持ち上げる。これって、実は公園にあるシーソーでこんなことをするのと同じなのです。

片方に乗った人が下に落ちる勢いで、反対側にいる同じ体重の人を同じ高さまで打ち上げる。そして、打ち上げられた人が今度は下に落ちて、最初の人を打ち上げる…。これを無限に繰り返せますか?答えは「ノー」ですよね。

現実には、シーソーの支点部分で「摩擦」が発生し、エネルギーが熱として逃げてしまいます。そのため、勢いはどんどん失われ、すぐに動きは止まってしまうのです。

フラッドの永久機関も同じです。水車の軸、歯車のかみ合わせ、ポンプの軸受けなど、摩擦が発生する箇所がたくさんあります。この摩擦によるエネルギーの損失を無視していたことが、彼のアイデアの致命的な欠陥でした。

【豆知識】ジュールの法則とエネルギーの価値

イギリスの科学者ジェームズ・プレスコット・ジュールは、1840年代に精密な実験を行いました。彼は、重りを落下させて水車を回し、その摩擦で水温がどれだけ上昇するかを測定したのです。その結果、「1リットルの水の温度を1℃上げる熱エネルギーは、約425kgの物体を1m持ち上げる仕事量に相当する」ことを発見しました。これは、ほんのわずかな摩擦熱でさえ、膨大な量の仕事(エネルギー)が失われていることを意味します。この発見により、永久機関がなぜ不可能であるかが、科学的に証明される道が開かれました。

事例2:転がる玉は世界を回すか?ヤーコプ・ロイポルトの設計

摩擦という壁を乗り越えようと、人々はさらに巧妙な永久機関を考え出します。次にご紹介するのは、1724年にドイツのヤーコプ・ロイポルトが提案した、玉を使った永久機関です。

一見すると動き出しそうな仕組み

この装置は、円盤が複数の部屋に仕切られており、その中を重い玉が転がることで回転し続ける、というものです。図を見ると、円盤の右側には中心に近い位置に多くの玉があり、左側には外周に近い位置に少数の玉があります。

右側の方が重いのだから、時計回りに回転し続けるはずだ!と、ロイポルトは考えました。玉が転がることで、常に右側が重い状態が維持されるという理屈です。なんだか、本当に動きそうな気がしてきませんか?

なぜ動かないのか?静かなる「釣り合い」

しかし、これもまた動きません。その理由は「てこの原理」で説明できます。

再びシーソーを想像してください。支点からの距離が半分なら、2倍の重さを乗せれば釣り合いますよね。ロイポルトの永久機関も、実はこの原理で左右の重さが見事に釣り合ってしまっているのです。

- 右側:支点(円盤の中心)から近い位置に、4つの玉。

- 左側:支点から遠い位置に、2つの玉。

「距離 × 重さ」が左右で同じになり、絶妙なバランスで静止してしまうのです。これも結局は、「無限シーソー」を少し複雑な形にしただけだった、というわけですね。人々は、形を変えることで物理法則をごまかせると考えてしまいましたが、自然はそれほど甘くはありませんでした。

事例3:世紀のイカサマ!チャールズ・レドヘファーの詐欺事件

理論で永久機関が作れないと分かってくると、今度は「作った」と主張して人々を騙す者たちが現れます。その代表格が、チャールズ・レドヘファーです。

民衆を熱狂させた「動く」永久機関

1813年、彼はニューヨークで自作の永久機関を公開し、大評判となりました。その仕組みは、円盤の上に取り付けられた2つの坂道を、重りを乗せた台車が滑り落ちる力で円盤を回すというものでした。しかし、どう考えても台車が坂の途中で棒に引っかかっているため、動くはずがありません。

それなのに、彼の機械は実際にゴトゴトと音を立てて動き、多くの見物人から見学料を稼いでいました。一体どうしてでしょうか?

技術者フルトンが暴いたトリック

このイカサマを見破ったのが、蒸気船の発明家としても知られる技術者、ロバート・フルトンでした。

見学に訪れたフルトンは、機械が発する音に耳を澄ませました。もし本当に内部の力だけで動いているなら、音は一定のはずです。しかし、彼が聞いた音には、まるで誰かがクランクを手で回しているかのような「ムラ」があったのです。

「この機械は外部から動力供給を受けている!」

フルトンはそう確信し、怪しい壁板を剥ぎ取るよう提案しました。すると、そこには驚くべき光景が!壁の裏にはベルトが隠されており、そのベルトは床下を通って隣の部屋に繋がっていたのです。そして、その部屋では…一人の老人が、パンをかじりながら必死にクランクを回していました。

これがレドヘファーの永久機関の正体でした。怒った群衆によって機械は破壊され、夢の装置はただのガラクタと化したのです。

失敗から生まれた偉大な法則

こうして、数えきれないほどの永久機関のアイデアが生まれ、そして消えていきました。この膨大な失敗の積み重ねは、決して無駄ではありませんでした。人々は「なぜ永久機関は作れないのか?」という問いに真剣に向き合った結果、ある偉大な法則にたどり着きます。

それが「エネルギー保存の法則」です。

エネルギーは形を変えることはあっても、無から生まれたり、完全に消え去ったりすることはない。摩擦によって動きが止まるのは、運動エネルギーが熱エネルギーに変わっただけで、エネルギーの総量は変わらない。この法則の発見こそ、永久機関を追い求めた人類が得た、最も価値ある成果だったのです。

現代に潜む「永久機関」?再生可能エネルギーへの問いかけ

さて、ここからは少し刺激的な話になります。過去の人々が永久機関を信じたように、現代の私たちも、何かを盲信してはいないでしょうか?

トランスクリプトの語り手は、現代の再生可能エネルギー(特にソーラーパネル)が、かつての永久機関と似た状況にあるのではないか、と指摘しています。

- 多額の補助金が投入されているにもかかわらず、電気代は上昇している。

- 「まだ効率が低いから」という言い訳は、成果が出ていないことの裏返しではないか。

- 地球全体の二酸化炭素濃度は、依然として上昇を続けている。

まるで、隠し部屋で誰かがクランクを回している(=補助金や見えないコストを投入し続けている)のに、全体としては成果が出ていない、あのレドヘファーの機械のようです。

もちろん、これは一つの見方であり、再生可能エネルギーが未来の重要な技術であることは間違いありません。しかし、この「うまくいっていない」という現状の裏には、もしかしたら私たちがまだ理解していない、新たな物理法則や経済の原則が隠されているのかもしれないのです。

かつて永久機関の失敗が「エネルギー保存の法則」を生んだように、現代の壮大な挑戦の失敗もまた、未来の私たちに何か大きな発見をもたらしてくれる可能性があります。そう考えると、なんだかワクワクしてきませんか?

夢は、叶わなかった時にこそ、その真の価値を放つのかもしれません。失敗の物語から学ぶことは、まだまだたくさんありそうです。

コメント