「最近のAIはすごいらしいけど、一体どこまでできるの?」。特に、論理的思考の頂点ともいえる「数学」において、AIは人間の知能にどこまで迫っているのでしょうか。今回は、そんな疑問に終止符を打つべく行われた、あるエキサイティングな対決をご紹介します。対決するのは、数学のプロフェッショナルであるYouTuberの高野ゲント氏と、今をときめく対話型AI、ChatGPTです。計算、ひらめき、そして創造性。様々な角度から行われた数学対決を通じて、AIの驚くべき能力と、それでも色褪せない人間の思考の強みに迫ります!

見どころポイント評価

- AIの驚異的な計算スピード:★★★★☆

- 人間ならではの「ひらめき」と論理構築:★★★★★

- AIと人間の未来を考えるきっかけ:★★★★☆

対決の幕開け!人間 vs AI、数学の王者はどっちだ?

今回の対決は、単純な計算問題から、発想力が試される数学オリンピックの難問、さらには問題作成能力を競う「作問対決」まで、全3ラウンドで行われました。挑戦者であるChatGPTは、1年前は3桁の足し算すら間違えることがあったといいます。しかし、日進月歩で進化を遂げるAIが、この1年でどれほどの数学力を身につけたのか?そして、人間の数学者はその挑戦をどう迎え撃つのか?火蓋が切って落とされました。

第1ラウンド:計算スピード対決!AIの強みが炸裂か!?

最初の戦いは、純粋な計算の速さと正確さを競う「早解き対決」です。AIが最も得意とする領域かと思いきや、意外な展開が待っていました。

機械的速さ vs 人間の思考

第1問は「95 × 97は?」。これは、人間であれば少し工夫して暗算するような問題です。案の定、ChatGPTは一瞬で「9215」と正解を叩き出しました。これにはゲント氏も「無理でしょ!」と白旗。AIの圧倒的な計算処理能力が早速見せつけられました。

しかし、勝負はまだ始まったばかりです。続く第2問「299を素因数分解しなさい」。これは、299が何で割れるかを試行錯誤する必要がある問題です。ここではゲント氏がChatGPTよりも早く「13 × 23」と解答し、見事に勝利!

さらに第3問の積分計算「∫(0→√3) 1/(x2+1) dx」でもゲント氏が勝利し、第1ラウンドは人間の勝利で幕を閉じました。単純な四則演算ではAIに軍配が上がりますが、少し思考を要する問題では、まだまだ人間の脳の瞬発力も負けていないようです。

第2ラウンド:思考の深さが試される「数学オリンピック対決」

続いては、対決の天王山ともいえる「数学オリンピック対決」。出題されたのは、一筋縄ではいかない超難問です。

超難問登場! x! + y! = xy

問題:x! + y! = xy を満たす正の整数の組(x, y)を全て求めよ。

これは、中央ヨーロッパ数学オリンピックで実際に出題された問題だそうで、単なる計算力だけでは到底太刀打ちできません。答えを見つけるだけでなく、「それ以外の答えは絶対に存在しない」ことを論理的に証明する必要があります。まさに、人間の深い思考力が試される問題です。

人間のエレガントな証明 vs AIの“雑な”推論

この難問に対し、ゲント氏は見事な思考プロセスを披露します。xとyの大小関係で場合分けを行い、

- x ≦ y の場合:左辺をx!でくくり、「隣り合う2つの整数は互いに素」である性質を利用してxの値を絞り込む。

- x > y の場合:左辺をy!でくくり、両辺の素因数の個数を評価するという高度なテクニック(ルジャンドルの公式に近い発想)を用いて、解が存在しないことを証明。

この鮮やかな解法により、「(2, 2)」と「(2, 3)」という2つの答えを導き出し、それ以外に解がないことを完璧に示しました。

豆知識:互いに素

「互いに素」とは、2つの整数の最大公約数が1であることを意味します。例えば、8と9は隣り合う整数であり、共通の約数を1以外に持たないため、互いに素です。この性質は整数問題で非常に強力な武器になります。

一方、ChatGPTの答えは「(2, 2)」のみ。もう一つの解を見つけられなかった上に、証明の過程も「xが大きくなると左辺が右辺を超えやすい」といった、非常に定性的で曖昧な説明に終始してしまいました。厳密な論理性が求められる数学の世界では、この差は決定的です。ひらめきと論理的思考力が問われるこのラウンドは、人間の圧勝となりました。

最終ラウンド:創造性の勝負!「作問対決」

最後の戦いは、お互いに問題を作り合って解く「作問対決」。問題を解くだけでなく、良問を「創る」能力も試されます。

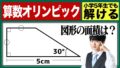

衝撃!AIが図形問題を座標計算でゴリ押し解答

ゲント氏がAIに出題したのは、様々な図形の性質が詰まった、まさに「良問」と呼ぶにふさわしい問題でした。

問題:△ABCにおいて、AB=42, BC=56, CA=70。この三角形の外接円の点Bにおける接線と、辺ACの延長線の交点をDとするとき、線分DOの長さを求めよ。(Oは外接円の中心)

この問題を解く鍵は、①与えられた三角形が3:4:5の直角三角形であることに気づくこと、②接弦定理から相似な三角形を見つけること、③方べきの定理を利用すること、という3つのポイントを順にクリアすることです。

これにはAIも苦戦するだろう…と思いきや、ChatGPTは驚くべき方法で正解にたどり着きます。なんと、辺の比から直角三角形であることを見抜き、図形を座標平面に置いて力ずくで計算してしまったのです!これは、幾何学的なひらめきを計算能力でカバーする、まさにAIらしい解法。ゲント氏も「人間の感覚だと思っていたのに…」と驚きを隠せませんでした。

AIの限界?「等面四面体」の壁

しかし、人間の創造性はまだ上を行きます。ゲント氏が最後に出題したのは、さらに高度な発想を要するこの問題。

問題:全ての面が、3辺の長さが8, 11, 12の合同な三角形でできている四面体の体積を求めよ。

この「等面四面体」と呼ばれる特殊な立体は、「直方体に埋め込んで考える」という、非常に有名な解法が存在します。この発想の転換ができるかどうかが、勝負の分かれ目でした。

結果は、ChatGPTの敗北。この「直方体への埋め込み」という発想には至れず、複雑な計算の末に「4.33」という、明らかに小さすぎる答えを出してしまいました。ここで重要なのは、人間なら「この答えは明らかにおかしい」と直感的に判断し、検算できる点です。AIにはまだ、この種の“感覚”が備わっていないのかもしれません。

AIは脅威か、それとも最高の相棒か?

最終的に、対決はゲント氏の圧勝で終わりました。特に、数学オリンピック問題や高度な発想を要する図形問題では、まだまだ人間の思考力に分があることが示されました。

しかし、今回の対決で浮き彫りになったのは、AIの驚異的な成長スピードです。1年前とは比べ物にならない計算能力と、座標計算のような力技で問題を解決する能力は、決して侮れません。ゲント氏が「ゆくゆくは人間を超えていくだろう」と感じたように、AIが人間の知性を凌駕する日は、そう遠くないのかもしれません。

だからこそ、これからの私たちに求められるのは、AIと敵対することではなく、協力することではないでしょうか。ゲント氏が最後に「これからも仲良くしようよ、AI君」と語りかけたように、人間のひらめきとAIの計算能力を組み合わせれば、これまで解けなかったような難問も解決できるかもしれません。AIは恐るべき競争相手であると同時に、人間の知性を拡張してくれる「最高の相棒」にもなり得るのです。今回の対決は、そんな人間とAIの新しい関係性を考える、素晴らしいきっかけを与えてくれました。

コメント