多くの若者が憧れるコンサルティング業界。中でも最高峰とされるマッキンゼーは、エリートの登竜門として知られています。

しかし、そこで輝かしいキャリアを築いた南場氏が、別の動画で「ファーストキャリアをやり直せるならマッキンゼーには行かない」と語ったのをご存知でしょうか?

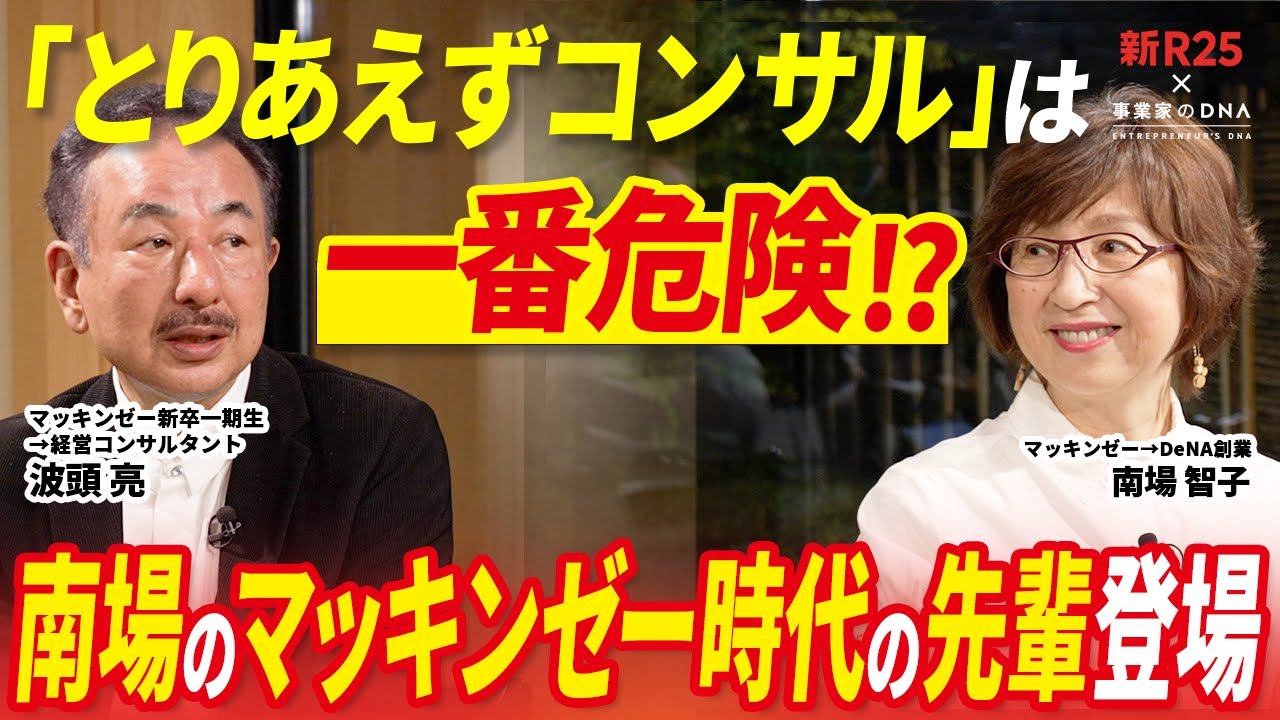

今回の記事では、マッキンゼー時代の元上司である波頭氏との対談を元に、その衝撃的な発言の真意に迫ります。そして、コンサルと事業会社のリアルな違いや、学生が持つべきキャリアの軸について、二人のレジェンドが語る言葉から、あなたの未来を切り拓くヒントを探してみませんか?

この対談は、単なる業界の裏話ではありません。真剣にキャリアを考えるすべての人にとって、耳の痛い、しかし心に深く響くメッセージが詰まっています。憧れや世間体ではなく、自分自身の力で未来を創るための「本物の打席」を見つけるための羅針盤を、彼らの言葉から受け取ってください。

見どころ

- コンサルと事業会社の決定的違い:★★★★★

- 学生がコンサルを目指す理由への喝:★★★★★

- 沈みゆくタイタニックと特等席:★★★★★

「バカかと思うよね」。多くの学生が憧れるコンサルタントを志望する理由に対し、波頭氏が放った強烈な一言です。この言葉の背景には、表面的な知識だけでは通用しない、ビジネスの厳しい現実があります。

あなたのファーストキャリアは、人生の土台を築く重要な選択です。目先の安定や安易な理由ではなく、どこに自分の「本物の価値」を築くか。この問いに真摯に向き合うことで、あなただけのキャリアパスが見えてくるはずです。

コンサルタントは「正しいことを導き出す人」、事業家は「濁流に足を突っ込む人」

南場氏は、コンサルタントと事業会社の最も大きな違いを、「正しいことを導き出して、それを伝える立場」と「実際に成果を出す立場」だと語ります。そして、これを「濁流を渡る」という比喩を使って説明しました。

- コンサルタント:濁流の向こう岸に豊かな土地があることを指摘し、「渡った方がいいですよ」とアドバイスする人。親切なコンサルタントは、「こう渡れば渡れます」と方法を教えることもあります。

- 事業家:自ら一番最初に濁流に足を突っ込み、チームを率いて渡り切ろうとする人。渡ってみて初めて分かるような未知の困難に直面し、その都度正しい戦略を立て直しながら、背中で「大丈夫だ、いけるぞ!」とチームを鼓舞しなければなりません。

波頭氏もこの比喩に同感し、事業家には体力だけでなく、高度な知性も求められると補足しました。コンサルタントが作る「ソリューション」が論理的で分かりやすいものであるのに対し、事業家が直面する現実の問題は、単純なロジックだけでは解決できません。

予測不能な事態に対し、チームのモチベーションを保ち、自らのパフォーマンスで信頼を勝ち取りながら、道を切り拓く力が求められるのです。

豆知識:

「コンサルファームの看板がなくなっても食っていけるか?」

波頭氏がマッキンゼーを辞めた理由は、まさにこの問いに自分自身で答えを出したかったからだそうです。マッキンゼーという強大な看板やインフラに頼らず、一人のコンサルタントとしてどこまで通用するのかを試してみたかったという、飽くなき向上心と真面目さが伝わります。

ファーストキャリアをマッキンゼーに選ばなかった理由

南場氏が「ファーストキャリアを選び直すならマッキンゼーに行かない」と語った真意は、「将来、事業家になりたいなら、事業家としてのキャリアを最初から始めるべき」というものでした。コンサルタントの仕事は、事業家の仕事とはスキルや考え方が真逆であるため、遠回りになってしまうというのです。

さらに、多くの学生が「体系的に様々な業界を知りたい」「事業を学びたい」という理由でコンサルを目指す風潮に対し、波頭氏は「子供じみた考え」と厳しく喝を入れました。海外の優秀な学生は、コンサルをハードワーキングの習慣を身につけるための「修練の場」と考えているのに対し、日本の学生は意識が緩いと指摘しています。もちろん、コンサルには質の高いアウトプットを出すための「とことんやる」という文化は今でも根付いており、そうしたハードワークに耐える力を身につける場としては有効だと語りました。

豆知識:

南場氏の著書『不格好経営』には、「新橋から渋谷までだけが寝て眠れる時間」というフレーズがあります。これは、ベンチャーを立ち上げた当時の壮絶な労働環境を表したもので、事業家には今も昔も、眠る間も惜しんで仕事をするような強靭な精神力が求められます。

キャリアに悩む学生へ贈るメッセージ

対談の最後に、キャリアに悩む学生たちへ向けた二人のメッセージは、非常に厳しくも本質的なものでした。彼らは、日本の学生が置かれた不利な状況を指摘し、キャリア選択において持つべき重要な軸を語りました。

南場氏は、「沈みゆくタイタニックで特等席を狙うな」と表現し、日本の「一流」や「安定」と言われるような会社に行くことは意味がないと断言しました。周りの意見や世間体に惑わされるのではなく、「船が沈んでも泳げるし、他の船でも漕げる」ような、どこに行っても通用する自分の実力をつけられる場所を選ぶべきだと語ります。それは、親が喜ぶ就職先でも、友達に自慢できる就職先でもなく、「自分が夢中になれる」「本物の打席に立たせてもらえる」場所です。

波頭氏も、日本の若者はゆとり教育の影響で、グローバルと比較して「働く」ことへの意識が低いと指摘します。だからこそ、「ハードワーキング、すなわち鍛錬・修練を積み上げること」を第一に意識してほしいと語りました。安易な方法で知識や思考力が身につくわけではなく、自ら厳しい環境に身を置くことでしか成長は得られないのです。

南場氏のマッキンゼー時代のエピソード

波頭氏から見たマッキンゼー時代の南場氏は、「めっちゃ優秀」で「スーパーでスター」だったと語ります。その一方で、南場氏自身は、当時を振り返って「効率悪くよく働いていた」と謙遜しました。特に留学前は力みすぎていて、自分の価値を示せないことに焦りを感じていたといいます。

そんな南場氏の伝説的なエピソードとして、波頭氏はクライアントの社長へのプレゼンテーションに遅刻しそうになった話を紹介しました。プレゼン資料を完成させるために夜通し働き、朝の4時まで作業をした後、自宅で仮眠を取ろうとしたところ、目が覚めたのは午前9時半。社長へのプレゼンは9時からだったため、大物らしい遅刻をしてしまったというものです。このエピソードは、仕事に対する妥協のない姿勢を物語っています。南場氏は、どんなに疲れていても、クオリティを追求するために時間と労力を惜しまなかったのです。

この対談を通じて、私たちは、成功者が持つ「才能」や「頭の良さ」だけでなく、その裏側にある「とことんやる」という真摯な姿勢と、厳しい現実を直視する「覚悟」こそが、キャリアを切り拓く上で最も重要であることを知ることができます。

コメント